ACCADEMIA FILARMONICA FORTINI

| HOME PAGE | INTRODUZIONE | LE SEDI | I REGOLAMENTI | LA CAUSA LEGALE | LE ATTIVITÀ |

| IL TEATRO | GLI ASSOCIATI | I PERSONAGGI | DOCUMENTI | BIBLIOGRAFIA | CREDITI |

| HOME PAGE | INTRODUZIONE | LE SEDI | I REGOLAMENTI | LA CAUSA LEGALE | LE ATTIVITÀ |

| IL TEATRO | GLI ASSOCIATI | I PERSONAGGI | DOCUMENTI | BIBLIOGRAFIA | CREDITI |

|

Metastasio

Nel 1773 gli Affidati vennero informati dall’accademico Ippolito Maggi, che scriveva da Vienna, che tutte le altre Accademie europee avevano già ammesso (per acclamazione e non per accettazione) Pietro Metastasio tra i propri affiliati. I pavesi, per non esser da meno, si affrettarono allora a far redigere una patente ad hoc, datata 19 maggio 1773, nella quale si certificava l’acclamazione del prestigioso poeta cesareo della corte imperiale tra i propri membri.

Nel 1773 gli Affidati vennero informati dall’accademico Ippolito Maggi, che scriveva da Vienna, che tutte le altre Accademie europee avevano già ammesso (per acclamazione e non per accettazione) Pietro Metastasio tra i propri affiliati. I pavesi, per non esser da meno, si affrettarono allora a far redigere una patente ad hoc, datata 19 maggio 1773, nella quale si certificava l’acclamazione del prestigioso poeta cesareo della corte imperiale tra i propri membri.Ippolito Maggi, dopo aver «adempiuta l’onorevole commissione» di consegnare al Metastasio il documento, confermò in una lettera datata 15 giugno l’apprezzamento del poeta per il riconoscimento ricevuto. Con l’abituale cortesia, Metastasio rispose personalmente con una missiva di ringraziamento. Tale atto di gratitudine, tuttavia, non doveva essere tra le priorità dell’illustre poeta, visto che è datata 9 marzo 1775, ben 22 mesi dopo la sua acclamazione. Nella stessa lettera, Metastasio declinava altresì l’invito a contribuire con proprie composizioni all’attività dell’Accademia pavese. Tra i documenti dell’Accademia degli Affidati non mancano, naturalmente, copie manoscritte di opere metastasiane, come il componimento drammatico Il sogno, o l’ode La deliziosa imperial Residenza di Sconbrun [sic]. In occasione della morte del poeta, poi, gli Accademici fecero stampare un sonetto commemorativo. Lucrezia Agujari  Il 24 maggio 1773, con il Demetrio di Myslivecek, si inaugurò il teatro dei «Quattro cavalieri» alla presenza dell’arciduca Ferdinando d’Austria, governatore e capitano generale della Lombardia austriaca. Protagonista nel ruolo di Cleonice era la virtuosa Lucrezia Agujari (1743 o 1746-1783), detta La Bastardina o la Bastardella.

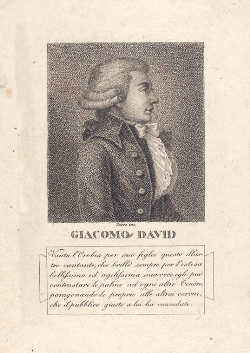

Il 24 maggio 1773, con il Demetrio di Myslivecek, si inaugurò il teatro dei «Quattro cavalieri» alla presenza dell’arciduca Ferdinando d’Austria, governatore e capitano generale della Lombardia austriaca. Protagonista nel ruolo di Cleonice era la virtuosa Lucrezia Agujari (1743 o 1746-1783), detta La Bastardina o la Bastardella.Nata a Ferrara da genitori ignoti, fu ben presto affidata per le eccezionali doti vocali alle cure di Brizio Petrucci e dell’abate Lambertini. Debuttò nel 1764 e calcò le scene dei teatri più prestigiosi in Italia e in Inghilterra. Ammirata da molti compositori, tra cui Mozart, nel 1780 abbandonò l’attività e sposò il compositore Giuseppe Colla, dopo dieci anni di intensa collaborazione artistica. La Agujari fu nuovamente ospite dell’Accademia filarmonica pavese nel 1776 durante le recite dell’opera Sicontental di Giuseppe Colla. In quella circostanza, i pavesi la inclusero honoris causa tra gli Accademici, e le offrirono una speciale raccolta a stampa: Poetici componimenti degli Accademici Affidati di Pavia in applauso alla rinomatissima signora Lucrezia Aguiari, virtuosa da camera di S.A.R. il duca di Parma, la quale in occasione che con universale ammirazione cantò per la seconda volta nel nuovo teatro alla primavera del 1776 venne fra i Filarmonici aggregati all’Accademia stessa a far sentire l’incanto della sua voce (Pavia, Bolzani, 1776). In nota a un sonetto del Principe dell’Accademia, don Ippolito Maggi, si legge: «In occasione di questa adunanza accademica fu la sig.ra Aguiari inscritta tra gli Accademici Filarmonici aggregati all’Accademia degli Affidati». E ancora l’accademico don Giuseppe Antonio Beccaria esortava in tal senso: «Ma voi, Muse accademiche, / degli affidati cori / che più tardate a renderle / i meritati onori?/ Tra i vostri Filarmonici / con immortal corona / distinta ella s’annoveri / qual diva in Elicona». E il soprano «qui non disdegnò di nuovo amabilmente / far quest’ampia suonar sala», come scrisse l’accademico dottor Pertusi a proposito della serata di gala, alla quale intervenne anche il vescovo di Pavia, Angelo Maria Durini. Giacomo David  Il 27 gennaio 1773, davanti a un pubblico selezionato «di venti dame, quaranta cavalieri oltre i cittadini ed altre persone con tutto al numero di circa trecento», si svolse la serata senza tema obbligato dedicata alle recenti nozze del marchese de’ Belcredi e in essa «tra i musici concerti con singolare applauso cantò due arie il sig. Giacomo David bergamasco tenore».

Il 27 gennaio 1773, davanti a un pubblico selezionato «di venti dame, quaranta cavalieri oltre i cittadini ed altre persone con tutto al numero di circa trecento», si svolse la serata senza tema obbligato dedicata alle recenti nozze del marchese de’ Belcredi e in essa «tra i musici concerti con singolare applauso cantò due arie il sig. Giacomo David bergamasco tenore».Giacomo David o Davide (Presezzo, 1750 - Bergamo, 1830), tenore italiano, iniziò una folgorante carriera dagli anni settanta del ’700 esibendosi nei principali teatri italiani, in particolare al San Carlo di Napoli, al Teatro San Benedetto e alla Fenice di Venezia, alla cui inaugurazione (16 maggio 1792) prese parte nel ruolo di Eraclide ne I giuochi d’Agrigento di Paisiello. Nel 1791 si esib’ per la prima volta a Londra, dove il suo cognome Davide fu anglicizzato in David, forma con la quale sarebbe passato alla storia. A Londra si produsse al King’s Theatre in the Haymarket in uno dei suoi ruoli preferiti, il protagonista del Pirro di Paisiello, e partecipò, il 17 maggio, in Hannover Square Rooms, a un concerto di beneficenza dove eseguì, tra l’altro, l’aria per tenore «Cara deh torna», composta appositamente per l’occasione da Haydn. Fu invece presente sporadicamente al Teatro alla Scala di Milano, dove aveva esordito nel 1782, e al Teatro Regio di Torino. Nel 1801 partecipò all’inaugurazione del Regio Teatro Nuovo di Trieste eseguendo, il 20 e 21 aprile, due prime rappresentazioni: l’Annibale in Capua di Salieri e la Ginevra di Scozia di Mayr. Il suo repertorio comprendeva, oltre a Paisiello e Mayr, Bertoni, Cimarosa, Guglielmi, Sarti, Zingarelli, e in particolare Francesco Bianchi, nella cui produzione operistica ebbe spesso modo di lavorare insieme ai sopranisti Girolamo Crescentini e Gaspare Pacchierotti, e al soprano Brigida Banti. Fu punto di riferimento di una vera e propria scuola tenorile bergamasca, alla quale appartennero figure come Andrea Nozzari e il figlio Giovanni, Domenico Donzelli, Giovanni Battista Rubini e Marco Bordogni. David morì, rimpianto, nella sua città, nel 1830. Dotato di notevole volume di voce, ma non privo di squillo, sia pure eseguito in falsettone, si distinse tra i cantanti contemporanei per la grande capacità virtuosistica, che gli assicurò una fama senza pari e che iniziò a porre le basi del mito del tenore quale si sarebbe poi affermato in epoca romantica. Virtuosista acrobatico, fu però tra coloro che cercarono di recuperare «la passione e il vigore» che avevano caratterizzato la stagione aurea del canto nel primo ’700 e che contribuirono quindi a porre le basi di quello che sarebbe stato, di lì a poco, «il gran finale rossiniano» (Celletti). Laura Sirmen  Nel concerto del 6 gennaio 1775, che si svolse «davanti a dame 6 e buon numero di Accademici hanno cantato la sig. Laura Sirmen prima cantante del teatro Nuovo, l’abate Dagnoni accademico filarmonico». L’opera in cartellone era l’Ezio di Pietro Alessandro Guglielmi e Maddalena Laura Sirmen Lombardini ne era la protagonista. Nata a Venezia il 9 dicembre 1745 fu una delle rare compositrici, violiniste e cantanti liriche italiane.

Nel concerto del 6 gennaio 1775, che si svolse «davanti a dame 6 e buon numero di Accademici hanno cantato la sig. Laura Sirmen prima cantante del teatro Nuovo, l’abate Dagnoni accademico filarmonico». L’opera in cartellone era l’Ezio di Pietro Alessandro Guglielmi e Maddalena Laura Sirmen Lombardini ne era la protagonista. Nata a Venezia il 9 dicembre 1745 fu una delle rare compositrici, violiniste e cantanti liriche italiane.Nata a Venezia nel 1745 sotto il cognome di Lombardini, Maddalena Laura Sirmen fu ammessa nel 1753,all’età di otto anni, all’Ospedale dei Mendicanti della sua città, non come orfana, bensì come musicista attiva, sia come membro del coro femminile dell’istituto, sia come componente dell’orchestra. Nel 1760, diventata ormai affermata violinista, le fu concesso di recarsi a Padova per studiare musica sotto la guida di Giuseppe Tartini. Studiò anche composizione con Ferdinando Bertoni, maestro del coro dell’Ospedale, e probabilmente anche con Tartini stesso. Con il marito violinista e compositore Lodovico Sirmen (1738-1812), intraprese nel 1768 un lungo viaggio denso di successi attraverso l’Europa. Fu ammirata soprattutto come violinista, e a Parigi venne soprannominata «Mercurio di Francia». Molto apprezzata anche come compositrice di musica sinfonica e cameristica, riscosse invece successo minore come cantante lirica, così come testimonia Charles Burney relativamente al suo soggiorno londinese:

Josef Myslivecek  Il 24 maggio 1773, il teatro di Pavia fu inaugurato con l’opera Demetrio del Metastasio musicata dal Myslivecek, con le scenografie di Antonio Galli Bibiena e con la celebre virtuosa Lucrezia Agujari nel ruolo di Cleonice.

Il 24 maggio 1773, il teatro di Pavia fu inaugurato con l’opera Demetrio del Metastasio musicata dal Myslivecek, con le scenografie di Antonio Galli Bibiena e con la celebre virtuosa Lucrezia Agujari nel ruolo di Cleonice.Il compositore Josef Myslivecek (Praga, 9 marzo 1737 - Roma, 4 febbraio 1781) fu attivo soprattutto in Italia. Dopo gli studi di letteratura e filosofia all’università di Praga, dal 1758 trovò occupazione come violinista presso il coro di una chiesa e cominciò a studiare organo con Josef Seger e composizione con Franz Johann Habermann. I successi delle prime sinfonie lo indussero, nel 1763, a spostarsi in Italia per approfondire la composizione musicale con Giovanni Battista Pescetti. Nel 1764 mise in scena a Parma la sua prima opera, Medea, riscuotendo uno straordinario successo. Iniziò in quell’occasione una lunga relazione amorosa con il famoso soprano Lucrezia Agujari. Nel 1765 fu la volta della seconda opera, La Semiramide, che andò in scena a Bergamo. In seguito, fu chiamato a Napoli per allestire Bellerofonte e Farnace, che ricevettero incondizionati consensi e portarono il compositore ceco a essere conosciuto e apprezzato in tutta Italia con i soprannomi di "Venatorini" (traduzione italiana del suo cognome) o de "il divino Boemo". Nel 1770 Myslivecek conobbe a Bologna il giovane Wolfgang Amadeus Mozart, (che in una lettera ebbe a dire di lui «trasuda fuoco, spirito e vitalità»), incontro dal quale nacque una profonda amicizia. Il 15 maggio 1771 diventò «accademico filarmonico» di Bologna. L’attività operistica lo portò quindi in varie città d’Europa, dove ottenne costantemente successo. Nel 1775 iniziò a mostrare i primi sintomi di quella che nelle lettere (sue e di Mozart) viene chiamata "la malattia" (dovuta agli interventi medici su una ferita che aveva riportato nel ribaltamento di un calesse), il cui decorso, peggiorato da improvvidi interventi medici, determinò una deformante paralisi facciale, nonché la perdita dell’olfatto, e fu molto probabilmente la causa della sua morte prematura. Fu sepolto a Roma nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove l’amico inglese, Mr. Barry fece erigere un monumento funebre, oggi scomparso. Dedito soprattutto alla lirica, Myslivecek rimase sempre fedele alle convenzioni dell’opera seria italiana, incarnando il vero tipo di operista del XVIII secolo. Benché sia considerato il padre dell’opera ceca, nelle sue composizioni non applicò mai stilemi propriamente cechi, bensì solamente italiani. Oltre ai melodrammi, compose anche sinfonie, concerti, trii, quartetti, quintetti, ottetti, sonate per violino e musica per tastiera. Non tralasciò nemmeno il genere sacro, con messe, salmi e oratori. Alessandro Rolla  Il 15 gennaio 1788, presso l’Accademia filarmonica, «furvi concerto di violino del Rolla e cantò due arie don Angiolino».

Il 15 gennaio 1788, presso l’Accademia filarmonica, «furvi concerto di violino del Rolla e cantò due arie don Angiolino».Il pavese Alessandro Rolla (1757-1841), violinista, violista e compositore, è considerato uno dei più grandi virtuosi di viola di tutti i tempi. Fu allievo a Milano di Giovanni Andrea Fioroni. Nel 1788, all’epoca dell’Accademia di cui si èsopra citato il resoconto, egli era prima viola della Reale Orchestra di Parma. Nel 1803 assunse l’incarico di capo orchestra del Teatro alla Scala, e qui lavorò per trent’anni portando ai massimi livelli l’orchestra milanese. Fu anche il primo insegnante di violino e viola al Conservatorio di Milano, fondato nel 1808, di cui in seguito divenne direttore. Si narra che la sua eccezionale bravura di violista provocasse profondo turbamento nelle ascoltatrici, tanto che gli fu fatto divieto di suonare la viola in pubblico «perché le donne non possono sentirlo su quell’istromento senza cadere in deliquio e crisi di nervi» (Giuseppe Bertini, Dizionario di Musica e dei Musicisti, Palermo 1814). Il Rolla fu molto attivo all’interno dell’Accademia filarmonica della sua città natale. Già il 20 maggio 1779 aveva suonato a Pavia «un sublime concerto di viola per intervalli di sinfonie», e in seguito collaborò periodicamente alle serate, anche perché il 4 febbraio 1780 sposò Matilde Damiani, socia dell’Accademia pavese. La donna fu spesso protagonista di concerti vocali insieme alle colleghe Teresa Pini, Rosa Ricci e Elisabetta Ballerini. In memoriam  Era costume che gli Affidati celebrassero con testi poetici propri la memoria di illustri defunti. Il documento più interessante al proposito è il volume che raccoglie Componimenti degli accademici affidati della regia città di Pavia in morte di sua maestà Maria Teresa d’Austria, Pavia, stamperia del R. ed I. Monastero di S. Salvatore, 1791 in cui accanto ai sonetti degli Affidati cittadini si leggono quelli di soci "lontani" tra cui Maria Maddalena Morelli (Corilla Olimpica), Carlo Cybo milanese, Alfonso Coccapani modenese, Aloysio Serra e Francesco Truzzi pastori arcadi, Luigi Vannucci lucchese. A chiudere la raccolta (pp. 181-196) è collocata la cantata funebre Il salmista confuso composta da don Saverio Mattei, avvocato napoletano ed accademico affidato, pubblicata a Napoli, Giuseppe Maia Porcelli, 1781 con la seguente annotazione: «[...] eseguita nella gran sala dell’Accademia di Pavia colla musica di Salvatore Rispoli maestro di cappella napoletano».

Era costume che gli Affidati celebrassero con testi poetici propri la memoria di illustri defunti. Il documento più interessante al proposito è il volume che raccoglie Componimenti degli accademici affidati della regia città di Pavia in morte di sua maestà Maria Teresa d’Austria, Pavia, stamperia del R. ed I. Monastero di S. Salvatore, 1791 in cui accanto ai sonetti degli Affidati cittadini si leggono quelli di soci "lontani" tra cui Maria Maddalena Morelli (Corilla Olimpica), Carlo Cybo milanese, Alfonso Coccapani modenese, Aloysio Serra e Francesco Truzzi pastori arcadi, Luigi Vannucci lucchese. A chiudere la raccolta (pp. 181-196) è collocata la cantata funebre Il salmista confuso composta da don Saverio Mattei, avvocato napoletano ed accademico affidato, pubblicata a Napoli, Giuseppe Maia Porcelli, 1781 con la seguente annotazione: «[...] eseguita nella gran sala dell’Accademia di Pavia colla musica di Salvatore Rispoli maestro di cappella napoletano».

|

| Torna alla pagina iniziale |